相続は一度きりの手続きとは限りません。たとえば父が亡くなった後、遺産分割協議が終わらないうちに母も亡くなる場合や、祖父母の相続が未解決のまま次世代に相続が発生する場合など、複数の相続が重なることがあります。

これを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。

数次相続では、相続人の範囲が広がり、相続関係が複雑になるため、遺産分割協議書の作成にあたって特別な注意が必要です。場合によっては、1通の協議書でまとめるべきか、それとも2通に分けるべきか判断を迫られることもあります。

今回は、数次相続の基本的な仕組みから、遺産分割協議書の書き方と注意点、両親が順に亡くなった場合の記載例などを解説します。

目次

1.数次相続とは?

相続が終わる前に次の相続が発生することを「数次相続」といいます。両親が順に亡くなる場合や、相続人が協議中に死亡する場合などに起こり、相続人が増えて手続きが複雑になる場合があります。

以下ではその仕組みや典型的なケースをご説明します。

1-1.数次相続の定義

通常であれば、一人の被相続人の遺産について遺産分割協議を行えば相続手続きは終了します。

しかし、その協議を終える前に別の相続が起こると、前後の相続が重なり合い、複数の相続を同時に処理する必要が出てきます。

たとえば、父が亡くなった後に遺産分割協議を終えないまま母が亡くなった場合、父と母それぞれの遺産について一度に手続きを進める必要があり、これが典型的な数次相続の例です。

1-2.遺産分割が複雑化する理由

数次相続では、相続人の範囲が拡大し、利害関係者が増える場合があるため手続きが複雑になります。

たとえば、子どもが2人いる夫婦の夫が死亡した後、夫の遺産分割が終わらないうちに妻が亡くなると、子2人は「父の遺産」と「母の遺産」の双方を引き継ぎます。

さらに、子のうち一方がすぐその後に死亡した場合には、その子ども(被相続人の夫婦にとっての孫)らも相続人になるケースがあり、更に多くの相続人と遺産分割を行わなければならないこともあります。

その結果、

- 相続人の範囲を正確に把握すること

- 複数の相続関係を整理し、協議書に明確に反映すること

が極めて重要になります。万が一、相続人の一人でも漏れてしまうと、遺産分割協議が無効になるリスクがあり、再協議やトラブルに発展する可能性が高まります。

2.数次相続と代襲相続・再転相続の違い

数次相続は「複数の相続が重なる」仕組みですが、これと似た制度として「代襲相続」や「再転相続」があります。

いずれも相続の場面で登場するため混同されやすいですが、内容は大きく異なります。

2-1.代襲相続との違い

代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人の死亡以前にすでに亡くなっている場合に、その子(本来の相続人の子ども)が代わりに相続する制度をいいます。

たとえば、祖父が亡くなった際に父(祖父の相続人)がすでに死亡していた場合、父の子(孫)が父に代わって祖父の遺産を相続するのが代襲相続です。

一方で数次相続は、最初の相続手続きが終わらないうちに次の相続が発生することを指し、相続人の死亡時期や存否がポイントになる代襲相続とは仕組みが異なります。

- 代襲相続:相続人が死亡している場合、その子が代わりに相続する

- 数次相続:相続手続き中にさらに新しい相続が発生する

このように、代襲相続と数次相続では、相続人の範囲が大きく異なります。

2-2.再転相続との違い

再転相続とは、相続人が相続を承認するか放棄するか決めないうちに亡くなり、その人の相続人に相続の権利義務が承継されることをいいます。

たとえば、父の相続人である長男が相続放棄を検討中に死亡した場合、長男の子(父の孫)が長男に代わって父の遺産を相続するかどうかを判断することになります。

再転相続のポイントは、相続人の意思決定がなされる前に死亡することです。これに対して数次相続は、最初の相続を単純承認または法定単純承認後に次の相続が重なることで発生します。

- 再転相続:相続人が承認・放棄の意思表示をする前に死亡し、その判断権が次世代に移る

- 数次相続:最初の相続を単純承認または法定単純承認後に次の相続が発生

両者は「相続が連鎖する」という点で似ていますが、数次相続では、最初の相続について相続放棄・限定承認という選択をとることはできない点が特徴です。

3.数次相続における遺産分割協議書の書き方と注意点

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書の作成には通常以上の注意が必要です。関わる相続人が増えるため、協議書に不備があると無効になりやすく、やり直しやトラブルに直結するのです。

以下では、通常の遺産分割協議書との違いや注意すべきポイントを解説します。

3-1.通常の遺産分割協議書との違い

通常の遺産分割協議書は、一人の被相続人の遺産について相続人全員で分割方法を合意する文書です。

一方、数次相続では、最初の相続に関わる相続人だけでなく、その後に亡くなった人の相続人も加わるため、協議に参加すべき人数が増える場合があります。

たとえば、子がいない夫婦が次々に亡くなった場合、その兄弟姉妹や甥姪が新たに関与することもあり得るのです。

相続人を一人でも漏らすと、その協議書は無効となり再協議が必要になるため、相続人の確定作業を慎重に行うことが不可欠です。

数次相続の遺産分割協議書については、以下の2つのパターンが考えられます。

- 被相続人ごとに分けて協議書を作成する方法

- 1通にまとめて全体の遺産を分割する方法

法的にはどちらも可能ですが、一次相続と二次相続で関与する相続人が共通するなら、1通にまとめて作成する方が手間も少なくおすすめです。

3-3.無効を避けるための記載方法と注意点

数次相続における遺産分割協議書では、以下の点を明確に記載することが重要です。

- 被相続人を正確に特定する(氏名・本籍・死亡日)

- 承継関係を明記する(「父Aの相続人であった母Bも死亡したため、母Bの相続人C・Dが協議に参加する」など)

- 相続人全員の署名押印を揃える

- 不動産や預貯金の表示を正確に記載する

特に「誰の相続分を、誰がどのように承継したのか」を文書に落とし込むことが、数次相続の協議書では欠かせません。

4.数次相続の遺産分割協議書の記載例

両親が順に亡くなった場合、父と母それぞれの相続が重なり、数次相続が発生します。

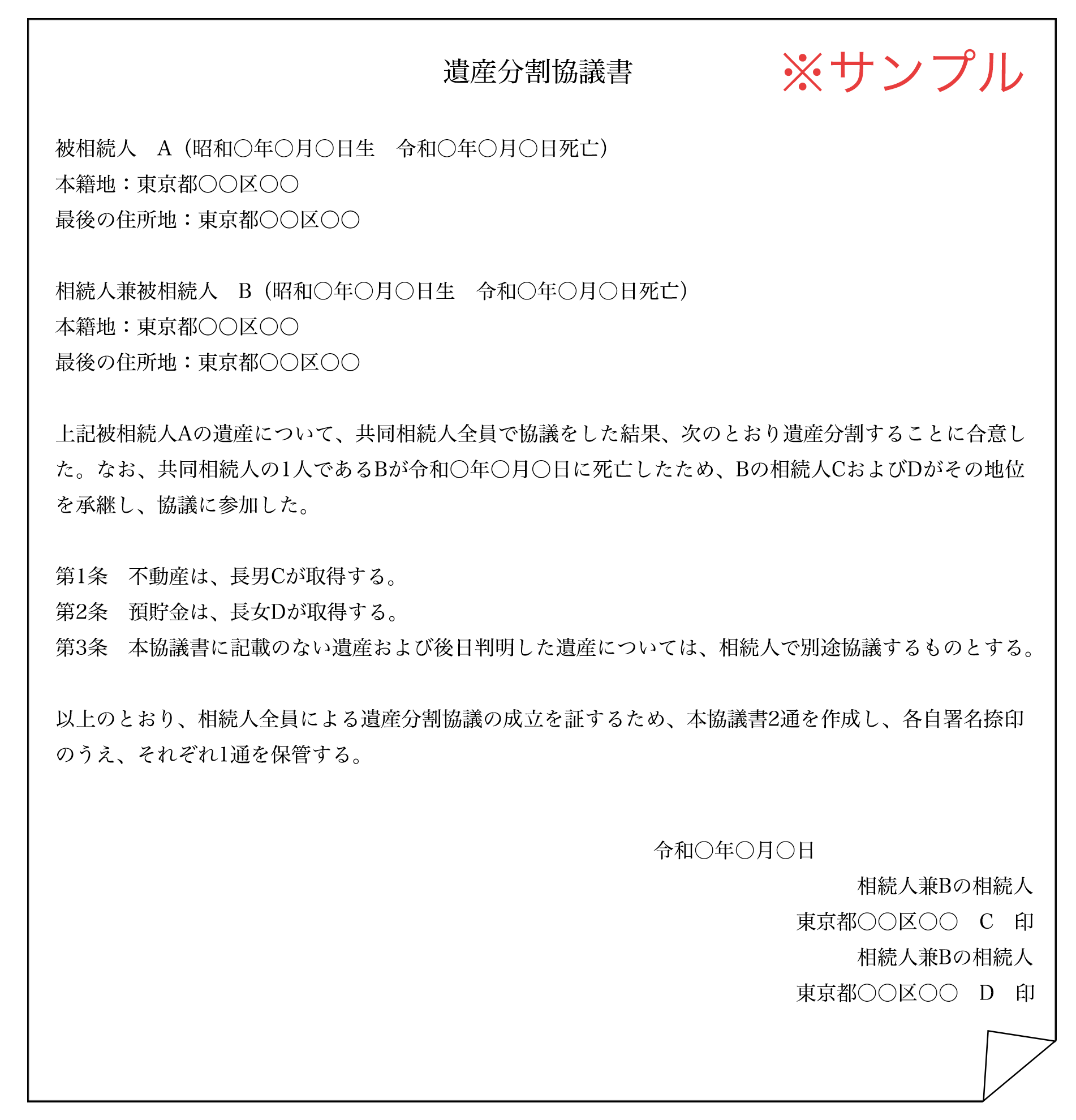

以下では、このようなケースにおいて遺産分割協議書を1通にまとめた場合のサンプルを示し、記載のポイントを説明します。

4-1.父母が順に死亡した場合の協議書サンプル

以下は、父→母の順に死亡し、子2人が相続するケースを想定した簡易な遺産分割協議書例です。

※以下はあくまでサンプルであり、事例に応じて記載を変更する必要がある点はご了承いただければと思います。

4-2.記載のポイント

数次相続における遺産分割協議書では、次の点に注意が必要です。

- 被相続人を明確に特定する

父母双方の氏名・死亡日・本籍・最後の住所を正確に記載すること。 - 承継関係をわかりやすくする

「父Aの相続人であった母Bが死亡し、その相続人であるC・Dが承継した」という経過を明記する。 - 相続人全員の署名押印

一人でも署名押印が欠けると無効になるため、必ず全員分を揃える。 - 財産の表示を正確に書く

不動産は登記事項証明書どおり、預貯金は金融機関名・口座番号を具体的に記載する。

数次相続では「誰がどの段階で相続人になったか」を明文化することが重要です。曖昧にすると登記や金融機関の手続きが進まずトラブルの原因となるため、記載は、正確に行う必要があります。

5.数次相続における相続登記と中間省略登記

数次相続が発生すると、相続登記の手続きも複雑になります。

父母が順に亡くなった場合などは、一度父名義から母名義に移した上で、さらに子へ名義を移すのが原則です。

しかし、実務上は中間の登記を省略して、直接最終的な相続人へ登記できる場合もあります。

以下では、このような「中間省略登記」の仕組みやメリット・デメリットを整理します。

5-1.中間省略登記とは?

中間省略登記とは、複数回の所有権移転がある場合、途中段階を経ずに最終的な所有者へ直接登記を行う方法を指します。

たとえば、中間省略登記が認められれば、父→母→子という承継関係がある場合、父から母への登記を省き、父から子へ直接登記を移すことが可能になります。

5-2.数次相続で中間省略登記が認められる場合

不動産登記では、すべての承継過程を一件ごとに登記するのが原則です。

ただし、数次相続では、一定の条件を満たせば中間の相続登記を省略して最終的な相続人へ直接登記できることが認められています。

数次相続で中間省略登記が認められるのは、以下の2つのケースです。

①中間の相続人が1人だけのケース

一次相続で法定相続人が1人だけのケースは、中間相続(一次相続)で誰が不動産を相続したのかが明確であるため中間省略登記が可能です。

たとえば、夫が亡くなり妻のみが相続人となり、その後妻が死亡し、妻の兄弟姉妹が相続人となるケースです。

②相続するのが1人だけのケース

一次相続で法定相続人が複数人いる場合でも、相続放棄や遺産分割協議により単独相続になったケースについても中間省略登記が可能です。

5-3.中間省略登記のメリットとデメリット

中間省略登記には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

①中間省略登記のメリット

- 登記回数が減り、手続きが簡略化できる

- 登録免許税や書類作成のコストを抑えられる

- 登記簿がシンプルになり、後日の確認も容易

②デメリット

- 相続人全員の合意が必須で、1人でも反対すればできない

- 協議書に「中間相続人が死亡し、その承継人が協議に参加している」旨を正確に記載しなければならない

- 金融機関によっては中間相続人を経た証明を求められる場合がある

6.まとめ

数次相続では相続人が増える場合があるため、遺産分割協議書の作成や相続登記が複雑になりやすく、相続人の漏れや話し合いの不一致といったトラブルにつながることもあります。

また、法務局や銀行の対応はケースによって異なるため、事前に確認しておくことも大切です。

数次相続は非常に複雑な手続きですので、数次相続に直面したときは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題でお困りならば、ぜひあたらし法律事務所にご相談ください。